|

Umsetzung des EuGH-Urteils C-100/13 - Jüngste Entwicklungen

-

Das Notifizierungsverfahren für die novellierte Musterbauordnung 2016 ist seit 19. August 2016 abgeschlossen. Eine Lesefassung finden Sie auf dem Informationsportal der Bauministerkonferenz.

- Am 10.10.2016 veröffentlichte das DIBt die Änderungsmitteilung zu den Bauregellisten A und B 2016/1. Dadurch entfällt für bestimmte Bauprodukte die Pflicht, Verwendbarkeits- und Übereinstimmungsnachweise zu erbringen. Das festgelegte nationale Anforderungsniveau an bauliche Anlagen bleibt jedoch erhalten.

- Die Musterverwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) läuft das wurde zum 31.08.2017 veröffendlicht. . Informationsportal der Bauministerkonferenz.

- Alle Bundesländer haben inzwischen Vollzugshinweise zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 16.10.2014 in der Rechtssache C-100/13 erlassen. Deren Inhalt kann auf der Website des DIBt nachgelesen werden.

(Quelle: DIBt-Newsletter 4/2016; Seite 18)

DIN 18232-9 - Mindestwerte für natürliche Rauch-und Wärmeabzugsgeräte

Die im Juli 2016 neu herausgegebene DIN 18232-9 dient für NRWG als Vorlage zur zukünftigen bauaufsichtlichen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB). Die DIN 18232-9 dient der Festlegung von Mindestwerten für die wesentlichen Merkmale der NRWG, die in baulichen Anlagen verwendet werden. Diese Norm legt fest, zu welchen wesentlichen Merkmalen eines natürlichen Rauch- und Wärmeabzugsgerätes (NRWG) der Hersteller einen technischen Wert anzugeben hat und legt - abhängig von der vom Hersteller vorgegebenen Einbaulage (Einbau in Dächern oder in Wänden) - die einzuhaltenden Mindestwerte zu den jeweiligen wesentlichen Merkmalen fest. Für natürliche Rauch-und Wärmeabzugsgeräte gelten die folgenden Mindestwerte. Die vom Produkt tatsächlich erreichten Werte müssen in der dem Produkt beigefügten Leistungserklärung aufgeführt sein.

Wesentliches Merkmal

NRWG nach DIN EN 12101-2 |

Mindestwert für den

Dacheinbau

| Mindestwert für den

Wandeinbau |

Funktionssicherheit; Klassifizierung der Funktionssicherheit

|

Re 50 |

Re 50 |

Öffnung unter Umweltbedingungen; Öffnen mit Last

|

SL 500 a |

SL 0 |

Öffnung unter Umweltbedingungen; Niedrige Umgebungstemperatur

|

T(-05) |

T(-05) |

Funktionssicherheit; Windlast

|

WL 1500 |

WL 1500 |

Leistung unter Brandbedingungen; Wärmebeständigkeit

|

B 300 |

B 300 |

Brandverhalten von Baustoffen

|

E |

E |

Wirksamkeit der Rauch- und Wärmeableitung; Aerodynamische wirksame Öffnungsfläche

|

Aa > 0 m² |

Aa > 0 m² |

a: Bei Einbaulagen größer 45° zur Horizontalen des NRWG ohne Windleitwand beträgt der

Mindestwert SL 0. |

|

Mindestanforderungen an Rauch- und Wärmeabzugsgeräte

Zum bauaufsichtlichen Nachweis und zur Beurteilung des Leistungsvermögens eines NRWG dient die Leistungserklärung, die dem Bauprodukt gemäß den Artikeln 4 bis 7 der EU-Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011 vom Hersteller beizufügen ist. Die in Deutschland für NRWG einzuhaltenden Mindestanforderungen werden vom Baugesetzgeber ab Oktober 2016 neu festgelegt und künftig in einer Verwaltungsvorschrift zu den Technischen Baubestimmungen (VV-TB) veröffentlicht.

Muster-Industriebau-Richtlinie (MIndBauRL) 2014

Im Juli 2014 wurde von der ARGEBAU die neue M-IndBauRL freigegeben. Gut 14 Jahren nach der alten Ausführung vom März 2000 hat die zuständige Projektgruppe die Überarbeitung abgeschlossen. Mit Stand September 2018 haben bis auf Niedersachsen alle Bundesländer die Muster-Industriebau-Richtlinie bauaufsichtlich eingeführt. Baurechtlich relevant ist immer nur die Fassung ab dem Zeitpunkt, zu dem sie im einzelnen Bundesland bauaufsichtlich eingeführt wurde.

Zu den zahlreichen Änderungen in diesem neuen Muster gehört die Umsetzung der im Jahr 2011 überarbeiteten DIN 18230-1 Baulicher Brandschutz im Industriebau - Teil 1: Rechnerisch erforderliche Feuerwiderstandsdauer. Auch Begriffe des Baurechts wie „Geschoss“ und „Ebene“ wurden präziser gefasst. Zudem berücksichtigt die Richtlinie nun auch die Anforderungen des so genannten Grundsatzpapiers zum Thema Entrauchung.

Produktions- und Lagerräume mit mehr als 200 m² Grundfläche müssen künftig zur Unterstützung der Brandbekämpfung entraucht werden. Beim Einsatz qualifizierter natürlicher Rauchabzugsgeräte (NRWG) gilt diese Vorgabe als erfüllt, wenn je höchstens 400 m² Grundfläche mindestens ein solches Gerät mit mindestens 1,5m² aerodynamisch wirksamer Fläche im oberen Raumdrittel (vorzugsweise im Dach) eingebaut wird.

Bei der nicht qualifizierten „Öffnung zur Rauchableitung“ werden größere Flächen erforderlich.

Wichtig für den Anwender zu wissen ist, dass in den baurechtlichen Vorschriften nur Anforderungen für die Sicherstellung von drei Schutzzielen enthalten sind:

- Personenschutz,

- Nachbarschaftsschutz und

- Umweltschutz.

Werden im Einzelfall weitere Schutzziele, wie z. B. auf Betreiben des Versicherers der Sachschutz, gefordert oder werden die materiellen Grenzen des Baurechts nicht eingehalten, also Abweichungen festgestellt, muss bei der Entrauchung z. B. neben qualifizierten Rauabzugsanlagen nach DIN EN 12101 auch die qualifizierte Bemessung nach DIN 18232 zugrunde gelegt werden.

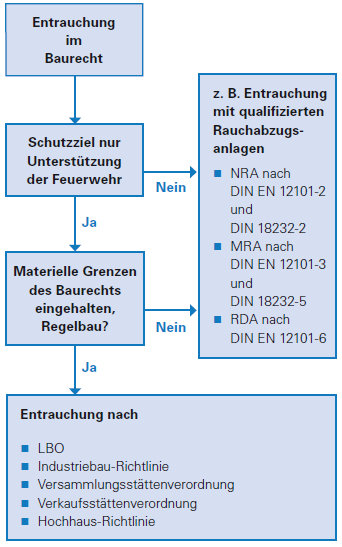

Flussdiagramm: Welches Regelwerk ist nach Baurecht zu Erlangung der Baugenehmigung anwendbar?

Das Baurecht geht davon aus, dass die drei oben genannten Schutzziele auch ohne qualifizierten Rauchabzug ausreichend umgesetzt werden können, wenn die im Baurecht benannten materiellen Grenzen (z. B. für Flächen, vorgegebene Abstände oder Fluchtweglängen, vorgegebene Brandklassen [Baustoffklassen, Bauteilanforderungen], maximale Personenkonzentrationen, erlaubte Brandlasten usw.) eingehalten werden.

Für die nur zur Unterstützung des Löschangriffs vorgesehene „Öffnung zur Rauchableitung“ stellt das Baurecht keine qualifizierten Anforderungen und fordert weder Verwendbarkeitsnachweise noch eine Überprüfung durch Prüfsachverständige. Damit ist im Brandfall auch mit keiner verlässlichen Funktionssicherheit zu rechnen.

Sind dagegen bereits zur Erlangung der Baugenehmigung weitere Schutzziele zu beachten oder liegen Abweichungen vor, sind die im Baurecht benannten Regeln zur Rauchabführung weder abschließend noch ausreichend. Hier sind qualifizierte Rauchabzugsanlagen

(qualifizierte Geräte nach DIN EN 12101 mit qualifizierter Bemessung nach DIN 18232) einzusetzen.

Sind dagegen bereits zur Erlangung der Baugenehmigung weitere Schutzziele zu beachten oder liegen Abweichungen vor, sind die im Baurecht benannten Regeln zur Rauchabführung weder abschließend noch ausreichend. Hier sind qualifizierte Rauchabzugsanlagen (qualifizierte Geräte nach DIN EN 12101 mit qualifizierter Bemessung nach DIN 18232) einzusetzen.

Und werden nach erteilter Baugenehmigung noch weitere Schutzziele relevant (z. B. Sachschutzanforderungen durch den Betreiber oder seinen Versicherer) oder nachträgliche Abweichungen erforderlich, sind auch hier qualifizierte Rauchabzugsanlagen (qualifizierte Geräte nach DIN EN 12101 mit qualifizierter Bemessung nach DIN 18232) zu wählen.

Damit ist klar und deutlich im Vorfeld festzustellen, welche Regel für welche Fragen und Aufgaben anzuwenden ist. Die eine Regel ist damit nicht richtiger und die andere nicht falsch, die eine führt nicht grundsätzlich zu einer Überdimensionierung und die andere zur Unterdimensionierung. Es hängt also vom jeweiligen Schutzziel und den Einsatzgrenzen ab.

Und wird auch ohne Abweichung vom Baurecht bereits zur Erlangung der Baugenehmigung eine verbesserte Rauchabzugsanlage eingesetzt, darf nach neuer M-IndBauRL in Verbindung mit einer Brandmeldeanlage die ursprünglich in der M-IndBauRL limitierte Brandabschnittsfläche sogar vergrößert werden. Hier wird der Rauchabzug als Kompensationsmaßnahme bestätigt.

Ausführlichere Informationen zur M-IndBauRL finden Sie unter Rauchschutz und auch das aktualisierte FVLR-Heft 14, dass Sie hier downloaden können.

Muster-Verkaufsstättenverordnung (MVKVO) 2014

Im Juli 2014 wurde von der ARGEBAU die neue MVKVO freigegeben und als Muster veröffentlicht. Die Regelungen zur Entrauchung sind ähnlich zu denen in der Muster-Industriebaurichtlinie, Ausgabe 2014. Ob und wann dieses Muster nun in den einzelnen Bundesländern in das jeweilige Gesetzgebungsverfahren aufgenommen wird, ist noch nicht ersichtlich. Die Einführung einer aktualisierten VKVO wird wohl von Bundesland zu Bundesland inhaltlich und zeitlich verschieden und nicht vor 2016 zu erwarten sein.

Baurechtlich relevant ist immer nur die Fassung ab dem Zeitpunkt, zu dem sie im einzelnen Bundesland baurechtlich als Verordnung eingeführt wurde.

Muster-Versammlungsstättenverordnung (MVStättVO) 2014

Im Juli 2014 wurde von der ARGEBAU die neue MVStättVO freigegeben. Die Regelungen zur Entrauchung sind ähnlich zu denen in der Muster-Industriebaurichtlinie, Ausgabe 2014. Ob und wann dieses Muster nun in den einzelnen Bundesländern in das jeweilige Gesetzgebungsverfahren aufgenommen wird, ist noch nicht ersichtlich. Die Einführung einer aktualisierten VStättVO wird wohl von Bundesland zu Bundesland inhaltlich und zeitlich verschieden und nicht vor 2016 zu erwarten sein.

Baurechtlich relevant ist immer nur die Fassung ab dem Zeitpunkt, zu dem sie im einzelnen Bundesland baurechtlich als Verordnung eingeführt wurde.

CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach Eu-BauPVO

Zum 1. Juli 2013 sind wichtige Prüf- und Kennzeichnungspflichten für Bauprodukte entfallen. Hintergrund ist die Veränderung der bisherigen europäischen Bauproduktenrichtlinie zur Bauproduktenverordnung (Eu-BauPVO). Betroffen sind auch die natürlichen Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (NRWG). Zukünftig dürfen die CE-Zeichen auf den Rauchabzugsgeräten auch verkürzte oder nicht vollständige Angaben enthalten. Bisher mussten die wichtigsten Anforderungen nicht nur nach DIN EN 12101-2 geprüft und zertifiziert, sondern deren Ergebnisse auch komplett auf dem Produkt deklariert werden. Im Rahmen der Bauüberwachung ließ sich dadurch mit einem Blick erkennen, ob tatsächlich die vorgesehene Leistung eingebaut wurde.

Nach europäischem Recht soll es künftig reichen, nur noch eine einzige Basisanforderung zu prüfen, die dann nicht einmal vollständig auf dem Produkt, sondern z. B. nur im Internet oder den Begleitpapieren deklariert werden muss. Das erhöht den Aufwand bei Überprüfungen, gleichzeitig steigt die Gefahr von Fehlern, Verwechslungen und auch von Missbrauch. Die Mitgliedsunternehmen des FVLR werden jedoch freiwillig die bisherige sehr transparente und sichere Praxis beibehalten. Mit der Fortführung der kompletten CE-Kennzeichnung direkt auf den Produkten können NRWG auf der Baustelle weiter ohne großen Aufwand kontrolliert werden.

Stammen die verwendeten NRWG von einem FVLR-Verbandsmitglied, stehen weiterhin alle wichtigen Angaben auf dem CE-Schild des Produkts. Nach der Empfehlung des FVLR sollen diese Produkte unbedingt neben der Angabe über die aerodynamisch wirksame Fläche bestimmte Anforderungen (Mindestwerte in Klammern) einhalten. Dazu gehören: die Funktionssicherheit (Re 50), Schneelast (SL 500), Niedrige Temperatur (T -5° C), Windlast (WL 1.500) und Wärmebeständigkeit (B 300).

Rauchabzug kompensiert die Gefahren, die von Nagelplattenbindern ausgehen

"Ordnungsgemäßer Brandschutz erfordert auch die Möglichkeit zur effektiven Brandbekämpfung". Dies ist der Tenor des Urteils des Verwaltungsgerichts Minden im Rechtsstreit über den notwendigen vorbeugenden baulichen Brandschutz bei einem Lebensmittelmarkt, der über eine Dachkonstruktion aus Nagelplattenbindern verfügt (Az. 9 K 1694/09). Dem Bauherrn kann von der Baugenehmigungsbehörde nach dem Baurecht aufgegeben werden, Brandschutzmaßnahmen zu ergreifen, welche die Durchführung wirksamer Löscharbeiten auch nach der Evakuierung des Gebäudes ermöglichen. Ein kontrolliertes Abbrennen lassen des Gebäudes ist mit einem ordnungsgemäßen Brandschutz nicht zu vereinbaren, urteilten die Mindener Richter.

Eine Bauträgergesellschaft hatte sich gegen Brandschutzauflagen des Kreises Lippe für einen Markt in Extertal gewandt. Dieser hatte gefordert, die Statik der Nagelplatten-Dachkonstruktion nachzuweisen und eine ausreichende Rauchabzugsmöglichkeit zu schaffen. Nach Auffassung der Klägerin reiche es zur Erfüllung der Anforderungen an den Brandschutz aus, wenn das Schutzziel Menschenrettung durch eine frühzeitige Brandentdeckung und eine schnelle Räumung des Gebäudes sichergestellt sei. Danach könne das Gebäude ohne einen Feuerwehreinsatz im Innern abbrennen.

Die 9. Kammer des Verwaltungsgerichts Minden folgte dieser Argumentation nicht. Die gestellten Brandschutzanforderungen dienten der Gefahrenabwehr. Insbesondere der mögliche vorzeitige, schlagartige Einsturz der Dachkonstruktion, die keine Feuerwiderstandsdauer aufweise, stehe den baurechtlichen Vorschriften und den anerkannten Regeln der Technik entgegen, da keine wirksamen Löscharbeiten durch die Feuerwehr möglich sei, die auch nach der Gebäuderäumung

durchgeführt werden müssten. Diesem Zweck diene auch die Rauchabzugsmöglichkeit.

Gegen das Urteil legte der Kläger Rechtsmittel ein.

In der folgenden Instanz hat das Oberverwaltungsgericht Münster (Az. 2 A 182/11) am 21.09.2012 das Urteil des Verwaltungsgerichtes Minden nicht nur bestätigt, sondern auch noch ergänzt.

In einem Lebensmittelmarkt mit mehr als 700 m² Verkaufsfläche kann sich regelmäßig eine unbestimmte Vielzahl von Menschen und Mitarbeitern aufhalten. Ein Lebensmittelmarkt ist wegen der raumteilenden Regale nicht von einem Standort aus - etwa vom Eingang - komplett einsehbar. Durch herumstehende Gegenstände wie Einkaufswagen, Hubwagen, Paletten oder Warentische kann der Zugang zum Gebäude, die Bewegungsfreiheit im Gebäude und die Einsicht in den Verkaufsraum zusätzlich erschwert werden.

In der Ausnahmegefahrensituation eines Brands, die infolge der beschriebenen Unübersichtlichkeit der Lage in der Verkaufsstätte im Brandfall verschärft wird, ist es für die Feuerwehr essentiell, unmittelbar nach ihrem Eintreffen an der Brandstelle zu entscheiden, welche Einsatzstrategie sie verfolgt, um Menschenleben bewahren und wirksame Löscharbeiten durchführen zu können.

Um eine möglichst optimale Einsatzentscheidung treffen zu können, benötigt die Feuerwehr eine möglichst optimale Einsicht in das brennende Gebäude, was wiederum eine möglichst optimale Rauchgasverdünnung und einen hinreichend effektiven Rauchgasabzug bedingt, weil der sich durch den Brand entwickelnde Rauch die Sicht behindert. Die Feuerwehr kann nur auf diese Weise binnen kürzester Zeit - dem Beklagten zufolge beträgt die Eintreffzeit an der Brandstelle nach seinem Brandschutzplan maximal 8 Minuten, die Beteiligten gehen übereinstimmend davon aus, dass ein Lebensmittelmarkt der vorliegenden Art in 10 bis 15 Minuten abbrennt - entscheiden, ob sie einen Innenangriff starten muss, um eventuell im Gebäude zurückgebliebene Menschen aus dem brennenden Lebensmittelmarkt zu bergen, ob sie den Brandherd auch durch einen Innenangriff eindämmen kann oder ob sie die Löscharbeiten ausschließlich von außen angeht.

Die ordnungsbehördliche Eingriffsschwelle bei Brandgefahren ist tendenziell niedrig, so das OVG.

Hinter den Brandschutzvorschriften der §§ 17 Abs. 1, 3 Abs. 1 Satz 1 BauO NRW steht die Vermeidung von Schäden an Leib und Leben einer unbestimmten Vielzahl von Menschen, die jederzeit eintreten können. Aus Gründen der Brandsicherheit kann die Bauaufsichtsbehörde zum Schutz dieser hochrangigen Rechtsgüter schon gefahrenabwehrend tätig werden, sobald eine gewisse Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass eine Gefahr für die Schutzziele des § 17 Abs. 1 BauO NRW eintreten könnte, falls bestimmte Brandschutzmaßnahmen nicht ergriffen werden. Bei der insofern anzustellenden Prognose kommt der Einsatzpraxis der örtlichen Feuerwehr maßgebliche Bedeutung zu. Um schwerwiegenden Brandgefahren abzuwehren, darf die Bauaufsichtsbehörde besondere Anforderungen im Sinne von § 54 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 BauO NRW stellen, die ohne Eingehung von Kompromissen in jeder Hinsicht "auf der sicheren Seite" liegen.

Weitere Informationen dazu und ein Interview mit dem beteiligten Mitarbeites des Kreises Lippe finden Sie in BrandAktuell 32/13.

Aufteilung mind. 1 NRWG pro 200 m²-Bodenfläche (Gutachten Prof. Gerhardt, Aachen)

In vielen deutschen und europäischen Regelwerken ist beim Einbau von natürlichen Rauchabzugsgeräten (NRWG) darauf zu achten, dass diese möglichst gleichmäßig und nicht in zu großem Abstand zueinander installiert werden.

Es hat sich bewährt, mindestens 1 NRWG pro 200 m²-Grundfläche einzuplanen.

| Land |

Regel |

Ausgabe |

| Deutschland |

DIN 18232-2 |

1984 |

1989 |

2003 |

2007 |

| VDI 3819-2 |

2004 |

| VDI 6019-2 |

2009 |

| VDI 3564 |

2010 |

| VdS CEA 4020 |

2003 |

2009 |

2010 |

| Frankreich |

Instruction Technique n246 |

1982 |

2004 |

| Rglke ICPE 1510 |

2003 |

| Articles R-4216-13 ff |

2003 |

| APSAD Rgle R17 |

2003 |

| Italien |

UNI 9494 |

2003 |

2011 |

Im Januar 2011 hat Herr Prof. Dr.-Ing. H. J. Gerhardt ein Gutachten veröffentlicht, dass die technischen Grundlagen, die dieser Anforderung zugrunde liegen, zusammenfaßt und veranschaulicht.

Exemplare dieses Gutachtens können gegen eine Schutzgebühr von 50,-- €/Stk. beim FVLR bestellt werden. Zur Bestellung hier klicken.

Brandschutz in Hochregallagern

Die im Mai 2017 aktualisierte VDI 3564 beschreibt für die Entrauchung von Hochregallagern unterschiedliche Konzepte.

Ist in den Lagerräumen ein Aufenthalt von Personen möglich (Selbstrettung), oder muss die Feuerwehr diesen Raumzur Fremdrettung oder zum Löschangriff betreten, ist eine Rauch- und Wärmeabzugsanlage nach DIN 18232 vorzusehen.

Ist dieser Raum dagegen als "vollautomatische Lagermaschine" konzipiert, wo weder der Aufenthalt von Menschen erlaubt ist, noch ein Innenangriff der Feuerwehr vorgetragen werden muss, kann eine in VDI 3564 beschriebene reduzierte Rauchabzugsanlage installiert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Hochregallager.

Baulicher Brandschutz im Industriebau DIN 18230-1

Im September 2010 ist die DIN 18230-1 (Baulicher Brandschutz im Industriebau; Rechnerisch erforderliche Feuerwiderstandsdauer) als Weissdruck veröffentlicht worden. Damit wird die alte Fassung aus 1998 ersetzt.

Änderungen haben sich u.a. beim Wärmeabzug ergeben.

Folgende Flächen dürfen demnach ohne weiteren Nachweis als Wärmeabzug angesetzt werden:

- Bei Verglasungen aus Einfachglas oder handelsüblichem Zweischeibenisolierglas

85% der Rohbauöffnung,

- Bei NRWG nach DIN EN 12101-2

die jeweilige geometrisch freie Fläche der Eintrittsöffnung,

- Bei anderen Öffnungen die lichte frei werdende Fläche.

Als Wärmeabzug können verwendet werden:

- Ständig vorhandene Öffnungen im Dach- oder Wandbereich, die ins Freie führen,

- NRWG nach DIN EN 12101-2,

- Flächen von Toren, Türen und Fenstern, die ins Freie führen und von außen ohne Zerstörung geöffnet werden können,

- Abdeckungen aus Kunststoffen mit einer Schmelztemperatur ≤ 300°C

- im Dachbereich zu 100% oder

- in der oberen Hälfte der Wand je nach Branddauer zwischen 50 und 100%,

- Verglasungen aus Einfachglas oder handelsüblichem Zweischeibenisolierglas zwischen 35 und 100%, je nach Brandereignis und –fortschritt.

Nicht als Wärmeabzug angerechnet werden dürfen:

- Brandschutzverglasungen,

- Angriffshemmende Verglasungen,

- Drahtglas,

- Verbundsicherheitsglas (Verglasungen im Überkopfbereich müssen aus Drahtglas oder VSG gebildet werden).

Zuluft jetzt auch beim reinen Wärmeabzug

Damit durch freiwerdende Dachflächen die Wärme auch wie geplant aus dem Gebäude ins Freie abfließen kann, ist eine Luftnachströmung möglichst im unteren Raumbereich notwendig. Beim reinen Wärmeabzug darf aber die dafür als Nachströmöffnung zusätzlich erforderliche Fläche kleiner sein als beim Rauchabzug (dort: Zuluftfläche 50% größer als Rauchabzugsfläche). Denn beim Wärmeabzug, der besonders in der Vollbrandphase wirkt, müssen im Gegensatz zum Rauchabzug (notwendig bis zum Flash-over) die Strömungsgeschwindigkeiten nicht begrenzt werden. Ab dieser Normfassung wird eine Zuluftnachströmung von mindestens 6 m² in jedem Brandabschnitt gefordert.

Wärmeabzug in Räumen mit mehreren Ebenen

Die Wärmeableitung in Räumen mit mehreren Ebenen oder größeren Höhen erfolgt überwiegend durch Konvektion. Damit sich eine solche Luftströmung einstellt, müssen die Wärmeabzugsflächen frühzeitig geöffnet sein. Dies ist

- bei ständig vorhandenen Öffnungen im Dach- oder Wandbereich, die ins Freie führen,

oder

- bei NRWG nach DIN EN 12101-2

ohne weitere Nachweise sichergestellt. Auch die Zuluftfläche von mindestsens 6 m² muss frühzeitig geöffnet sein.

Grundsatzpapier der FK Bauaufsicht der ARGEBAU

In 2009 hat die Fachkommission Bauaufsicht der Bauministerkonferenz (ARGEBAU) in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren (AGBF) in verschiedenen Zeitschriften ein Grundsatzpapier „Rettung von Personen“ und „wirksame Löscharbeiten“ veröffentlicht. Es erläutert eine Reihe von brandschutztechnischen Maßnahmen, die erforderlich sind, damit ein Gebäude bauordnungsrechtlich den beiden Schutzzielen genügt.

Fachleute bemängeln, dass die wichtige Aufgabe der Rauchableitung im Rahmen der Personenrettung und der Brandbekämpfung durch die Feuerwehr in diesen Grundsätzen nicht ausreichend berücksichtigt wird.

Eine Zusammenstellung der wesentlichen Argumente finden Sie in BRANDAKTUELL 26/09.

Überarbeitung DIN 18232-5

Im Mai 2012 wurde DIN 18232-5 (Anforderungen und Bemessung maschineller Rauchabzugsanlagen) nach einer Überarbeitung neu veröffentlicht. Beim Druck dieser Fassung wurde im Abschnitt Zuluft bei der Anforderung, die Zuluftgeschwindigkeit auf 1 m/s zu begrenzen, das Wort „nicht“ vergessen. Die richtige Formulierung wurde in einem Nachdruck (Ausgabe Okt. 2012) zusammen mit noch einigen kleineren, weiteren redaktionellen Anpassungen neu veröffentlicht.

Wesentliche Änderungen zur bisherigen Fassung (April 2003) sind:

- Übernahme des Plumeansatzes aus DIN 18232-2

Damit werden bei der natürlichen und bei der maschinellen Entrauchung identische Brandszenarien zu Grunde gelegt. Da bei der maschinellen Entrauchung eine konstante Volumenentrauchung vorhanden ist, ein wachsendes Feuer aber eine im Laufe der Brandzeit zunehmende Volumen- und Temperaturfreisetzung bewirkt, ist zum Ausgleich bei der MRA immer eine frühzeitige Aktivierung erforderlich. Diese wird erreicht über die automatische Ansteuerung durch eine Brandmeldeanlage oder das frühzeitige Einschalten durch ständig anwesendes eingewiesenes Personal.

- Neue Festlegung zur Nachströmgeschwindigkeit

Die Eintrittsgeschwindigkeit der nachströmenden Zuluft in den Plume sollte 0,5 m/s nicht überschreiten, da nur so die vollständige Umlenkung der Zuluft in den Plume gewährleistet ist. Bei höheren Zuluftgeschwindigkeiten bestände eine Gefahr, dass sich Rauchschleppen bilden, die zu einer Verrauchung des gesamten Raumes führen könnten. Die Nachström-geschwindigkeit bei Eintritt in den Rauchabschnitt sollte deshalb 1 m/s nicht überschreiten.

Die Geschwindigkeit in der Eintrittsöffnung der Nachströmung darf auch größer sein, wenn durch geeignete Maßnahmen (z. B. Prallbleche, Prallwände, Umlenkungen an den Zuluftöffnungen usw.) sichergestellt wird, dass die horizontale Nachströmgeschwindigkeit beim Eintritt in den Rauchabschnitt auf 1 m/s reduziert ist.

Bei maschineller Zuluftnachströmung darf der Zuluftvolumenstrom dem abzuführenden Rauchgasvolumenstrom gleichgesetzt werden.

Bei maschineller Zuluftnachströmung sollte diese bereits kurz vor oder zumindest gleichzeitig mit der maschinellen Entrauchung wirken, um einen Unterdruck im Brandraum zu verhindern. Deshalb ist eine automatische Ansteuerung zu bevorzugen.

- Vereinfachte Bemessung der Raumgrößen

Der abzuleitende Rauchgasvolumenstrom ist u.a. abhängig von der mittleren Rauchgastemperatur, da höhere Temperaturen größere Volumen einnehmen. Die mittlere Rauchgastemperatur ist aber von der von dem Rauch benetzten Oberfläche (Decke und Wand) und der dort stattfindenden Wärmeableitung abhängig. Im Hauptteil der Norm ist ein vereinfachtes Tabellenverfahren veröffentlicht, dass die Verhältnisse eines 400 m² großen Raumes berücksichtigt. Räume größer als 400 m² liegen damit auf der sicheren Seite. Die mögliche Reduzierung der abzuleitenden Rauchgasvolumenströme bei größeren Räumen ist mit einem erweiterten Verfahren möglich, das in einem informativen Anhang dieser Norm veröffentlicht ist.

- Reduzierung der notwendigen Bemessungstabellen

Für die im Hauptteil der Norm festgelegten Brandleistung von 300 KW/m² ist in einer Tabelle in Abhängigkeit der angestrebten Höhe der raucharmen Schicht und der sich ergebenen Bemessungsgruppe das pro Stunde abzuleitende Rauchgasvolumen veröffentlicht. In einer anderen Tabelle werden die dafür zu berücksichtigenden jeweiligen Temperaturklassen (nach der für Entrauchungsventilatoren gültigen Produktnorm DIN EN 12101-3) der dann einzusetzenden Entrauchungsventilatoren aufgezeigt.

In einem informativen Anhang findet der Leser die für eine Brandleistung von 600 KW/m² notwendigen Daten.

- Vereinfachte Bestimmung der erforderlichen Anzahl der Absaugstellen

Um den sogenannten Plugholdingeffekt zu verhindern, darf pro Absaugstelle in Abhängigkeit von seinem Abstand zur Rauchschichtgrenze nur ein begrenzter Volumenstrom abgesaugt werden. Über ein Nomogramm sind für nach unten, seitlich oder nach oben zeigende Absaugstellen die zulässigen Volumenströme leicht ablesbar.

- Weiterführende Informationen zur Entrauchungsanlage

Die durch diese Norm ermittelten Rauchgasvolumenströme sind die aus dem betroffenen Raum abzuführenden Volumen. Zur Bestimmung von notwendigen Ventilatorleistungen sind weitere Einflüsse zu berücksichtigen, die aber nicht Bestandteil dieser Norm sind. In einem informativen Anhang findet der Leser aber bereits einige weiterführende Informationen, so z. B. zum Auftriebsdruck, zur Kennlinie von Entrauchungsventilatoren usw., veröffentlicht.

VDMA-Grundlagenpapier Entrauchung

Das VDMA-Grundlagenpapier Entrauchung beschreibt die für zahlreiche Entrauchungsaufgaben möglichen erreichbaren Schutzziele, die dort zu erwartenden physikalischen Bedingungen und die dafür notwendigen Anlagentechniken.

Da sich in den letzten Jahren in Deutschland trotz einer umfangreichen Diskussion zum Thema Rauchabzug bisher zwischen der Wissenschaft und dem Baurecht noch kein abschließender Konsens aller beteiligten Kreise zur Notwendigkeit und zum Umgang ergeben hat, bat der VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V., Frankfurt) einige der anerkanntesten Experten auf diesem Gebiet, ein Grundlagenpapier zum Rauchabzug zu erarbeiten. Damit hat der VDMA eine neutrale, technisch fundierte Basis geschaffen, von der aus künftig Sinn und Nutzen, Planung und Ausführung besser beurteilt und hoffentlich auch wieder ein Konsens zwischen den verschiedenen beteiligten Parteien geschaffen werden kann.

Dieses im Sommer 2012 veröffentlichte VDMA-Grundlagenpapier Entrauchung soll dabei helfen, das für die jeweilige Aufgabe passende Entrauchungsprinzip zu erkennen, die richtige Projektierung und auch die jeweils erforderliche Anlagenausführung zu finden.

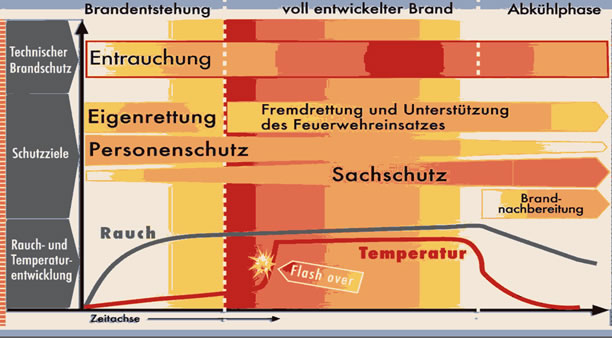

Das Grundlagenpapier beschreibt unterschiedliche Anforderungen an die Entrauchung und Maßnahmen zur Erfüllung der oben genannten Ziele. Es werden bewährte Entrauchungstechniken und –maßnahmen vorgestellt, die je nach gewünschtem Schutzziel (siehe Bild 1) und in Abhängigkeit von der Raumgröße zu ergreifen sind.

Bild 1: Typisch zeitlicher Verlauf bei einem Brand

Bild 1: Typisch zeitlicher Verlauf bei einem Brand

Erläuternd zu Bild 1 wird festgestellt, dass die zeitliche Entwicklung der Rauchmenge bereits im frühen Stadium des Brandes eine frühzeitige wirksame Entrauchung zur Abdeckung der Schutzziele erforderlich macht.

Die in diesem Grundlagenpapier beschriebene Entrauchung umfasst alle technischen Maßnahmen und Mittel, um Rettungswege sowie Aufenthaltsbereiche für Personen im Brandfall raucharm bzw. rauchfrei zu halten, um für die Feuerwehr im Brandfall die Sichtverhältnisse und um die Bedingungen für den Sach- und Umweltschutz zu verbessern. Die erforderlichen Flächen bzw. Volumenströme für die Entrauchung werden nach bekannten Verfahren und Methoden dimensioniert. Man unterscheidet die Schwerkraftentrauchung (natürliche Entrauchung durch Nutzung der thermischen Auftriebskraft) von der maschinellen Entrauchung bzw. Entrauchung mit maschineller Unterstützung.

An die Betätigungseinrichtungen, die Steuerung und die Betriebsfähigkeit von Entrauchungseinrichtungen werden gegebenenfalls Forderungen zu deren Sicherung unter Brandeinwirkung (Funktionserhalt und/oder gesicherte Energieversorgung) erhoben.

Zur Sicherung der Entrauchung ist unbedingt auf eine ausreichende Nachströmung von unkontaminierter Außenluft zu achten. Gegebenenfalls ist das Auslöseverhalten von Abström- und Nachströmöffnungen zu koppeln bzw. auf diese Bedingungen abzustimmen.

Beschrieben werden die klassischen Anwendungsfälle für die Entrauchung, z. B. in Treppenräumen, Atrien, Ladenstraßen und Verkaufsflächen, Industriegebäuden, Passagen, unterirdischen Verkehrsanlagen, klimatisierten Bereiche sowie anderen großräumigen Bereichen. Aber auch die wirksame Rauchfreihaltung z. B. in Sicherheitstreppenräumen oder Fluchttunneln, die durch Differenzdruckanlagen erfolgt. In großen Tiefgaragen werden dagegen spezielle Horizontalventilatoren benötigt, die die Rauchgase zu den Rauchabzugsöffnungen „schieben“.

Dieses Grundlagenpapier Entrauchung schafft eine technisch fundierte Basis, damit Schutzziele und Realisierungen unterschiedlicher Entrauchungskonzepte besser beurteilt und umgesetzt werden können.

Das VDMA-Grundlagenpapier Entrauchung können Sie hier kostenlos downloaden.

VdS-Richtlinie 3400 Vermeidung von Schäden durch Rauch und Brandfolgeprodukte - Gefahren, Risiken, Schutzmaßnahmen

Die Maßnahmen zum Schutz vor Rauch- und Brandfolgeschäden an Gebäuden, Produktionseinrichtungen und Gütern werden in einem Brandschutznachweis häufig nicht ausreichend berücksichtigt. Diese sind nämlich keine bauaufsichtlich relevanten Schutzziele und daher auch nicht für die Erteilung einer Baugenehmigung erforderlich. Die Ersteller der Brandschutzkonzepte im Zuge einer Baugenehmigung weisen auf die Gefahren durch Rauch und korrosive Gase und die dadurch möglicherweise entstehenden betriebswirtschaftlichen Schäden häufig auch nicht ausreichend hin.

Die im Juli 2017 neu herausgegebene Richtlinie enthält Hinweise zur Vermeidung von Schäden durch Rauch und Brandfolgeprodukte. Sie beschreibt Gefahren und Risiken. Weiter werden zahlreiche Maßnahmen beschrieben, mit denen angepasste Schutzkonzepte insbesondere für den Sachschutz geplant und umgesetzt werden können. Dies schließt auch die Reduzierung von Betriebsunterbrechungen ein.

Die Publikation wendet sich an Betreiber - hier nicht nur an die technischen Mitarbeiter, sondern insbesondere auch an das verantwortliche Management – sowie an die Planer und übrige am Brandschutz interessierte Kreise.

Die VdS-Richtlinie 3400 steht Ihnen über den VdS kostenlos zum Download bereit.

VdS-Merkblatt 3122 Windgeber

Im Juni 2009 hat der VdS ein Merkblatt zur Planung und zum Einbau von Windgebern, die der Ansteuerung von Rauch- und Wärmeabzugsgeräten dienen, neu herausgegeben. Damit kann erreicht werden, dass nur solche Rauchabzugs- und Zuluftflächen in der Unterdruckseite des Gebäudes öffnen. So wird die Stabilität der Rauchschicht nicht gestört.

Das VdS-Merkblatt 3122 steht Ihnen hier kostenlos zum Download bereit.

Relevante Normen und Richtlinien für die Anwendung von Dachoberlichtern und NRWG

In den im Folgenden abrufbaren Übersichten für die Ausführung und Planung von

- Rauch- und Wärmeabzugsgeräten

bzw. für

- Lichtkuppeln oder

Lichtbänder oder allgemein zum

- Tageslicht und

zur Energieeffizienz

sind die wesentlichen Normen und Richtlinien aufgelistet. Dabei

sind auch die aktuellen Bearbeitungs- und Gültigkeitsstände

sowie bei harmonisierten Normen deren Koexistenzperioden aufgeführt.

Verwendbarkeitsnachweise für Rauchabzugsgeräte

Das Bauprodukt natürlicher Rauchabzug (NRWG) darf nach der Bauregelliste ab dem 01.09.2006

nur noch dann in den Verkehr gebracht werden,

wenn es nach DIN EN 12101-2 geprüft und die entsprechende CE-Kennzeichnung

angebracht ist. Dies gilt sowohl für den horizontalen als auch

für den vertikalen Einbaufall.

Weitere Informationen können auch dem neuen FVLR-Heft

17 entnommen werden.

Die Anforderungen an das Bauprodukt natürlicher Rauchabzug

(definiert in der DIN EN 12 101- 2) sind an das gesamte Produkt

und nicht nur an einzelne Bauteile gerichtet. Dies gilt auch, wenn

die Endmontage von einzeln angelieferten Bauteilen erst auf der

Baustelle erfolgt.

Für sogenannte Öffnungen zur Rauchableitung oder für

aus Bauteilen unterschiedlicher Hersteller erst objektbezogen auf

der Baustelle individuell hergestellte Abzüge, die nicht nach

DIN EN 12101-2 geprüft und zertifiziert sind, kann die Verwendbarkeit

auch durch eine Zustimmung im Einzelfall der jeweiligen obersten

Bauaufsicht des Bundeslandes, in dem die Baumaßnahme stattfindet,

nachgewiesen werden.

Auch in diesen Fällen ist die jeweilige gesamte Konstruktion

(Abdeckung der Gebäudehülle, Scharniere und Beschläge,

Öffneraggregate, Steuerungselemente usw.) hinsichtlich ihrer

Verwendbarkeit bzw. Funktionsfähigkeit (Schneelast, Windruck

bzw. -sog, Verhalten bei hohen und bei tiefen Temperaturen, Verschleißverhalten

bzw. Lebensdauer, Bestimmung der Rauchabzugsfläche usw.) sowie

möglicher weiterer Anforderungen, die sich aus den örtlichen

Gegebenheiten oder der Bauweise ergeben, gemeinsam zu beurteilen.

Die EN 12101-2 wird gegenwärtig überarbeitet. Die neue Fassung wird für 2020 erwartet.

Hinweise zu den auf NRWG`s anzusetzenden Schnee- bzw. Windlasten enthalten die FVLR-Richtlinien 01 und 03.

|